Реферат: Симбиоз

Реферат: Симбиоз

Реферат: Симбиоз

или сожительство двух организмов,— одно из интереснейших и до сих пор еще во многом загадочных явлений в биологии, хотя изучение этого вопроса имеет уже почти столетнюю историю. Явление симбиоза впервые было обнаружено швейцарским ученым Швенденером в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Термин “симбиоз” появился в научной литературе позднее. Он был предложен в 1879 г. Д е Пари.

В ряду симбиозов не последнее место занимают симбиозы с участием водорослей. Водоросли способны вступать в симбиотические отношения не только друг с другом, но и с представителями различных систематических групп организмов, как животного, так и растительного царства (бактериями, одноклеточными и многоклеточными животными, грибами, мхами, папоротниками, голосеменными и покрытосеменными растениями). Однако список таких водорослей весьма ограничен. Из обширнейшей группы сине-зеленых водорослей симбиоз с грибами (лишайниковый симбиоз) способны устанавливать представители не более 5—7 родов, из которых чаще других встречаются носток (Nostoc), глеокапса (Gloeocapsa), сцитонема (Scytonema) и стигонема (Stigonema).

Анализ различных симбиозов вскрыл чрезвычайно многообразный характер взаимоотношений между партнерами, разную степень их влияния друг на друга. Одним из простейших случаев является поселение одних организмов на поверхности других.

|

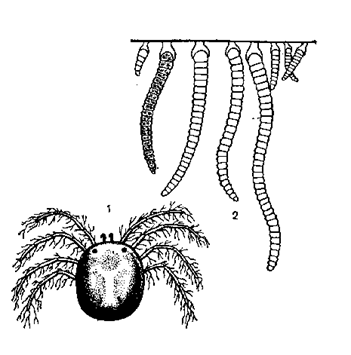

Как известно, растения, обитающие на других организмах, но питающиеся самостоятельно, называют э п и ф и т а м и. К эпифитам относится и большая группа водорослей. Особенно часто водоросли эпифитируют на подводных растениях и водоплавающих животных, иногда покрывая их плотным налетом (рис. 46). При эпифитировании между участниками устанавливаются очень непрочные и кратковременные взаимосвязи, которые, однако, уже можно рассматривать как симбиотические. Поскольку эпифитирующая водоросль и хозяин оказывают друг на друга довольно слабое влияние, эпифитизм у водорослей принято считать наиболее примитивной формой симбиоза. Его относят даже к разряду “безразличных”. С подобным утверждением полностью согласиться трудно. Эпифиты действительно не причиняют прямого вреда организму, к которому прикрепляются, но косвенный ущерб при этом все же наносится. Хорошо известно, например, что обрастающие водорослями ножки водоплавающих клещиков, паучков и жучков становятся менее подвижными, а растения сильно затеняются расселившимися на них эпифитами и попадают в условия, неблагоприятные для фотосинтеза. С явлением обрастания нередко приходится сталкиваться при разведении аквариумных растений, которые могут сильно угнетаться обитающими на них водорослями.

К сожалению, явление эпифитизма с биологической точки зрения изучено крайне слабо. Не исключено, что между эпифитом и его хозяином устанавливаются взаимоотношения гораздо более сложные, чем

мы обычно себе представляем.

Помимо поверхностного прикрепления, водоросли могут жить в тканях других организмов—как внеклеточно (в слизи, межклетниках, редко в оболочках мертвых клеток, так и внутриклеточно (в содержимом живых неповрежденных клеток. Такие водоросли по способу обитания относят к группе растений эндофитов.

Внеклеточные и особенно внутриклеточные эндофиты из числа водорослей по сравнению с эпифитами образуют более сложные симбиозы—эндосимбиозы. Для них характерно наличие более или менее тесных, постоянных и прочных связей между партнерами. Эндосимбиозы можно выявить только с помощью специальных цитологических исследований.

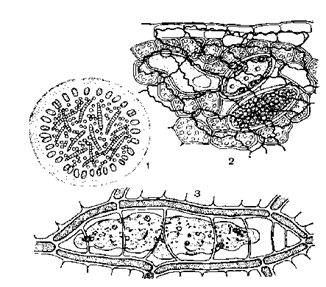

Наиболее многочисленную группу составляют эндосимбиозы одноклеточных зеленых и желто-зеленых водорослей с одноклеточными животными. Эти водоросли носят названия соответственно зоохлорелл и зооксантелл. Из многоклеточных животных зеленые и желто-зеленые водоросли образуют эндосимбиозы с пресноводными губками, гидрами и др. . Сине-зеленые водоросли образуют с протозоа и некоторыми другими организмами своеобразную группу эндосимбиозов, получивших название синцианозов; возникающий при этом морфологический комплекс из двух организмов называют цианомом, а сине-зеленые водоросли в нем —цианеллами .

Сопоставление между собой различных эндосимбиозов позволяет наметить последовательные ступени усложнения морфологического и функционального соподчинения партнеров. Так, некоторые эндосимбиозы существуют очень непро

Эпифитизм сине-зеленой водоросли Sokolovia neumaniae на ножках водного клещика Neumania triangulares:

должительное время, а затем распадаются, что является свидетельством их примитивности. Примером этого может служить слизистая колониальная сине-зеленая водоросль воронихиния (Woronichinia naegeliana). Почти в 50% случаев в слизи, окружающей шаровидные колонии этой водоросли, живут другие сине-зеленые водоросли (Lyngbya endophytica и Synechocystis endobiotica. Они интенсивно размножаются там, хотя имеют чрезвычайно бледную, едва заметную окраску. Это, вероятно, обусловлено появлением у них способности утилизировать уже готовые органические соединения, которые в изобилии образуются при распаде слизи.

|

Со временем интенсивное разрастание водорослей в слизи воронихинии приводит сначала к подавлению клеток, а затем к дезорганизации и гибели всей колонии, а, следовательно, и симбиоза в целом.

|

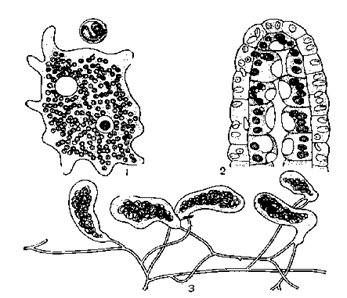

Возникает вопрос: как проникают водоросли в ткани и клетки других организмов? У некоторых организмов имеются для этого специальные приспособления. Так, у мелкого, плавающего в воде папоротника азоллы (Azolla) на нижней стороне листьев располагаются особые полости с узкими выводными отверстиями, через которые выделяется наружу слизь. В этих полостях, независимо от того, в какой географической точке земного шара растет азолла (в Америке, Азии, Африке или Австралии), поселяются колонии строго определенного вида сине-зеленой водоросли — анабены (Anahaena azollae). Со временем полости закрываются и наступает полная изоляция попавших туда водорослей. Попытки заражения азоллы представителями других родов и даже видов сине-зеленых водорослей успеха не имели. Это свидетельствует о том, что в процессе возникновения данного симбиоза между участниками устанавливается довольно специфическая физиологическая взаимозависимость. Этот вывод подтверждается еще тем, что вырабатываемые азоллой азотистые соединения полностью усваиваются эндосимбиотнрующими здесь экземплярами анабены, вследствие чего у них отпадает свойственная свободноживущим представителям этой сине-зеленой водоросли функция фиксации атмосферного азота. В свою очередь, анабена дополнительно снабжает ткани хозяина кислородом и другими продуктами своей жизнедеятельности.

Несмотря на существующую у этих симбионтов специализацию физиологических процессов ни один из них не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений в своей организации.

Однако так обстоит дело далеко не у всех эндосимбиозов подобного типа. Эндосимбиотический образ жизни водорослей чаще всего приводит к частичной или полной редукции их клеточных оболочек. Например, у живущих в тканях морской губки аплизиллы (Aplysilla) особей сине-зеленой водоросли из рода афанокапса (Aphanocapsa) редукция клеточной оболочки выражается в уменьшении ее толщины. За счет этого снижаются защитные свойства оболочки, но повышается ее проницаемость. Последнее качество, несомненно, улучшает условия транспорта